- カテゴリー

- コラム

- 2025.07.02

- CastGlobal

【ベトナム】On the Spot取引に関する条文変遷の動向

On the Spot取引(みなし輸出入通関)については近年大きな動きがありました。特に、2025年7月1日の政令改正によって、On the Spot取引の範囲自体が変更されました。本稿では、2025年7月21日現在までのベトナム政府の動きについて分かりやすくまとめました。

*新政令の施行に伴い記事を更新しました

今まで政令においては、以下の(a)~(c)の物品に関する取引がOn the Spot取引として認められてきました(08/2015/ND-CP第35条1項)。

(a) 海外組織・個人がベトナムにて加工を依頼し、その海外組織・個人がベトナムでの組織・個人に販売する物品

(b) ベトナム国内企業と輸出加工企業・非関税地帯での企業の間で売買される物品

(c) ベトナム企業とベトナムに進出しない外国組織・個人(外国商人)間で売買される物品で、その外国商人がベトナム国内の他の企業で納品を請求する物品

2025年7月1日から、関税法の改正にあわせて、新政令(167/2025/ND-CP)の35条が施行となり、On the Spot取引の範囲が以下のように変更になりました。

(a) 海外組織・個人がベトナムにて加工を依頼し、その海外組織・個人がベトナムでの組織・個人に販売・譲渡する物品

(b) ベトナム企業と外国組織・個人(外国商人)間で売買・賃貸・借入される物品で、その外国商人がベトナム国内の他の企業で納品を請求する物品

これによって、ベトナム国内企業とEPEの間の取引(改正前のbの取引)についてはOn the Spot取引の対象から外され、改正前のcの取引については「ベトナムに拠点をもたない」要件が削除され、賃貸、借入の場合が追加されました。

ただ、政令自体は施行されたものの、実務レベルでは、地方によって改正への対応に差が出ているようです。

On the Spot取引について、全部削除案や一部削除案、(c)の修正案が出るなど政府の動きは変遷しています。今回はOn the Spot取引にまつわる条文の変遷について分かりやすくまとめてみました。

2023.5 総局通達( 2587/TCHQ-GSQL )で「On the Spot取引そのものを削除」という叩き台を提示。

2024.9 財務省が正式にOn the Spot取引全削除案をパブリックコメント

2025.3 首相とEuroChamの懇談会で、欧州企業が削除反対・移行期間をと要望→On the Spot取引を存続する方向に軌道修正

2025.4 On the Spot取引を残す方向で関税法の改正案発表

2025.5.8 政令改正の第3次ドラフト公表(35条の(b)を削除、(c)のうち「ベトナムに進出しない」要件を削除)

2025.5.22 財務省が再び政令からOn the Spot取引の丸ごと削除案を掲載(1年猶予あり)

2025.5.26 パブリックコメントの批判を受け改正政令のドラフトを更新し、On the Spot取引復活。

2025.6.25 国会が関税法改正を可決。On the Spot取引自体の存続が確定(新設47条aにOTSの定義が盛り込まれているため)。

2025.7.1~ 改正関税法施行。On the Spot取引に関する新政令も施行。

関連Q&A:

ベトナムに進出している外国企業が、外国の親会社名義でOn The Spot取引(みなし輸出入通関)をすることの制限について(2023年の財務省改正案を含む。)

- コラム

- 2025.07.02

- CastGlobal

【ベトナム】現金決済上限「2,000万VND → 500万VND」への引下げ(2025年7月1日施行)

ベトナムでは、2025年7月1日〜、現金決済の上限を2000万VND→500万VNDに引き下げる政令(118/2025/ND-CP)が決定されました。

これが施行される場合、500万VNDを超える現金支払が認められなくなり、現金取引や接待交際費の立替も難しくなる見込みですので、重要な影響がありそうです。

(2025年6月13日に政令案について作成した記事を、7月1日の公布を受けてアップデートしました。)

正式な政令においても、500万VND以上の現金決済を認めないこととなりましたので、下記事項についてご注意ください。施行はVAT新法と同様に、2025年7月1日開始です。

根拠

ポイント

発効日

VAT法2024(法48/2024/QH15)第14条2項b号

入力VATを控除する条件として「非現金決済証憑の保有」を義務化。金額上限を明記せず、政令で詳細を定めると規定

2025/7/1

VAT法政令118号(本政令)

従来20 百万→5 百万VND以上(VAT込み) の請求書は非現金決済が必須。小額(< 5 百万)取引は例外

2025/7/1(予定)

旧ルール(VAT法2008改正・Circular 219/2013)

“< 20 百万VND/回” までは現金払いでも入力VAT控除・CIT損金算入可

現行(~2025/6/30)

接点と注意点

企業所得税(CIT)の損金要件 は、これまでもVATルールに連動(Circular 78/2014等)。正式なCIT改正通達は未公布ですが、同じ5 百万基準に統一される可能性が高いとみられます。

非現金決済が必須となる金額

商品・サービス購入額 税込5 百万VND以上/回(複数回の同日購入合算含む)

包括される費用:会議費、接待交際費、旅費、設備仕入れ等あらゆる経費

認められる非現金手段

銀行振込(インターネット・モバイルバンキング含む)

会社クレジット/デビットカード決済

小切手、委任(lệnh chi)

正規電子マネー・eウォレット

例外(政令26条2項)

a) 仕入れと売上の相殺払いの場合は、契約で相殺方法が明記され、双方が相殺内容を確認した対照表(または三者合意書)が必要。

b) 金銭の借入・貸借による相殺の場合は、事前に作成された貸借契約書と貸付側口座から借入側口座への振込証憑が必要。売買代金と貸付金の相殺、販売者からの支援金との相殺も同様。

c) 第三者への委任払いの場合は、委任契約が文書で締結され、第三者が合法的な個人または法人であること。

d) 株式や社債で支払う場合は、事前に作成された書面の売買契約が必要。

đ) 上記a~dによる支払後に残額が500万ドン以上となる場合、その残額については非現金決済証憑がなければ控除不可。

e) 強制執行により国庫口座へ振込む場合は、その振込額に対応する仕入れVATを控除できる。

g) 500万ドン以上の割賦・分割払い購入では、契約書・インボイス・非現金決済証憑を基に控除できる。支払期日前で証憑が未取得でも一時控除は可能。期日到来時に証憑がなければ当該分を減算修正する。

h) 1回の輸入または購入が税込500万ドン未満、または海外からの無償サンプル・贈与品の場合は非現金決済証憑を要しない。

i) 従業員が社内規程に基づいて非現金で立替払いし、会社が非現金で精算する場合は控除可。

項目

現状(~2025/6)

2025/7以降のリスク

入力VAT控除

20 百万超のみ非現金必須

5 百万超は非現金必須。現金払いは控除不可

CIT損金算入

20 百万超は非現金必須

改正通達で5 百万超へ連動する見込み

接待交際費

例:8 百万VNDの会食→現金可

同額はカード/振込必須。現金精算は税務否認リスク

社内精算フロー

現金払いが主流

申請額5 百万超=カード決済を新ルールに

2025/Q2:社内支払規程改定案を法務・経理でレビュー

銀行/カード発行:利用枠・担当者を確定し発行申込

会計システム:現金/非現金フラグを5 百万基準に自動判定

従業員研修:新ルールとカード精算手順を周知

正式政令公布後:最終条文を反映し、CIT通達動向をモニタリング

2025年7月から非現金決済要件が20 百万→5 百万VNDに大幅強化されました。接待交際費をはじめ、5 百万VND超の支払いは会社カードや振込へ切り替えない限り、入力VAT控除・損金算入が認められなくなる可能性があります。早期の内部規程整備とキャッシュレス決済インフラの導入で、税務・監査リスクを回避しましょう。

個人での立替がカードや送金であれば問題ないのでしょうか?その場合、会社と個人の間の精算も送金対応であれば、現金決済を挟んでいないため問題ないようにみえます。しかし、この点CITの損金算入に関するCircular 96/2015/TT-BTCの規定が問題になります。

500 万 VND超でも「出張経費」に限り、個人カード→会社銀行精算を “非現金決済” とみなして控除・損金に出来る余地が残ります。

ただし接待・会食など日常交際費については例外扱いされておらず、原則使えません。

したがって、これに代わる新たな規定が出ない限り、個人カード立替等での決済もCITの損金不算入になる可能性は大きく、推奨はできません。上記の会社カードでの精算や会社からの送金対応をできるだけ行うべきと考えています。

区分

要件/根拠

実務ポイント

CIT側(現行)

Circular 96/2015/TT-BTC Art.4出張旅費・航空券等を個人カードで決済しても、①正規インボイス②出張命令書③社内規程で個人カード使用を許可――の3条件を満たせば「非現金決済」として損金算入可

・対象は出張関連費用に限定。交際費は射程外

VAT側(新法)

本政令26条2項iにおいて「従業員が社内規程に基づいて非現金で立替払いし、会社が非現金で精算する場合は控除可。」控除可と明記

・委任状+二重振込明細+会社名義eインボイスの4点証憑が必須

非適用領域

接待交際費・備品購入等、業務上不可避の出張に当たらない支出

・税務当局は「委任払い=出張など限られたケース」を想定しており、交際費で使うとVAT控除もCIT損金も否認リスク高

第26条 非現金決済の証憑

事業者は、税込額が500万ドン以上の財貨・サービス(輸入品を含む)を購入する場合、非現金決済を証明する書類を備えなければならない。

1.非現金決済証憑とは、政府政令52/2024/NĐ-CP(2024年5月15日公布)に定める決済方法を証明する書類であり、購入者が現金を売り手口座へ直接入金した証憑は含まれない。

2.付加価値税法第14条第2項b号に定める特例は以下のとおり。

a) 仕入れと売上の相殺払いの場合は、契約で相殺方法が明記され、双方が相殺内容を確認した対照表(または三者合意書)が必要。

b) 金銭の借入・貸借による相殺の場合は、事前に作成された貸借契約書と貸付側口座から借入側口座への振込証憑が必要。売買代金と貸付金の相殺、販売者からの支援金との相殺も同様。

c) 第三者への委任払いの場合は、委任契約が文書で締結され、第三者が合法的な個人または法人であること。

d) 株式や社債で支払う場合は、事前に作成された書面の売買契約が必要。

đ) 上記a~dによる支払後に残額が500万ドン以上となる場合、その残額については非現金決済証憑がなければ控除不可。

e) 強制執行により国庫口座へ振込む場合は、その振込額に対応する仕入れVATを控除できる。

g) 500万ドン以上の割賦・分割払い購入では、契約書・インボイス・非現金決済証憑を基に控除できる。支払期日前で証憑が未取得でも一時控除は可能。期日到来時に証憑がなければ当該分を減算修正する。

h) 1回の輸入または購入が税込500万ドン未満、または海外からの無償サンプル・贈与品の場合は非現金決済証憑を要しない。

i) 従業員が社内規程に基づいて非現金で立替払いし、会社が非現金で精算する場合は控除可。

3.同一日に同一納税者から500万ドン未満の取引を複数回行い、合計が500万ドン以上になる場合は、非現金決済証憑がなければ控除できない。

- コラム

- 2025.07.01

- CastGlobal

【7月1日施行】ベトナム改正社会保険法の主要ポイント解説

2025年7月1日に全面施行された改正社会保険法(41/2024/QH15)は、加入対象の拡大、年金受給条件の緩和、脱退一時金制度の厳格化に加え、社会保険料の算定基礎を抜本的に見直した点が大きな特徴です。本稿では条文番号を明示しながら主要改正点を解説し、最後にわかりやすく表にまとめました。

1か月以上の有期労働契約労働者も、名目を問わず労働者とみなされた場合には社会保険強制加入の対象となりました(第2条1項a)。

また、パートタイム労働者でも、月給が最低拠出基準以上なら強制加入(第2条1項l)になりました。

また、外国人労働者は労働許可証の有無を問わず、12か月以上の契約があれば原則として加入義務があることが規定されました(同2項)。社内異動者は例外になります(同2項(a))が、例外は限定的な扱いとなったため、採用時点での確認が欠かせません。

退職年金の最低加入期間が20年から15年に短縮されました(第64条1項)。中途入社の中高年社員や転職回数の多い労働者も年金受給要件を満たしやすくなります。

第31条は、社会保険料算定の基礎となる賃金を明確化しました。

使用者決定賃金制の対象者については、役職給、基本給与に加え給与期に支払われる各種手当も含めた額が算定の基礎となっています(同条1項b)。

従来除外されがちだった定額の手当も「賃金と併せ具体額が特定でき、労働契約に定められ、各賃金期に定期かつ安定的に支払われるもの」であれば原則算入対象となり(政令158/2025/ND-CP第7条)、実務上の負担が増える可能性があります。

業績連動の歩合給や交通費(実費精算)、昼食代・残業代(変動支給)などは対象外とされていますが、この点もどのように運用されるか注目です。

実務的は、給与テーブルと支給項目を見直し、各手当が算定基礎に含まれるかを精査する必要があります。

制度離脱目的の一時金請求は原則禁止となり、(1)定年到達かつ加入15年未満、(2)海外永住、(3)末期疾患、(4)労働能力喪失81%以上、などの限定事由のみ一時金の支給が認められます(第70条1項a〜e)。一時金の給付要件が変わったことについて、社内説明が不可欠です。

保険料を遅延・未納した場合、日率0.03%の延滞利息が発生することに加え、行政処分がなされたり刑事責任が追及される可能性があることについて明記されました(第40条・第41条)。

自営業者等の任意加入でも出産手当給付が新設されます(第4条3項a,)。任意社会保険の納付期間を有する者、または強制社会保険の納付期間と任意社会保険の納付期間の双方を合わせ、出産前12か月のうち6か月以上納付している者は、出産手当を受給できるようになりました(第94条)。加入促進策として期待されます。

改正前は、月払いの社会保険料については対象月の末日までに納付ということになっていました(595/QĐ-BHXH第7条)が、改正後は、翌月末日までに支払えばよいことになりました(第34条4項)。

以下のような対応が求められます。

(1)対象者棚卸し:パート・役員・外国人を含め、加入区分を再分類。

(2)賃金規程・給与システム改訂:算定基礎範囲の変更に対応。

(3)一時金制度周知:退職者含め従業員への説明。

(4)内部統制強化:支払期日の確認と滞納防止フローを整備。

(5)支払い時期の変更に対応:支払い時期を変更する場合は納付プロセスを整備

分野

主な改正内容

関連条文

実務上の留意点

加入対象

パート、有期労働者、外国人など強制加入対象拡大

第2条1項/同2項

雇用形態ではなく実態で判定

年金要件

最低加入15年で受給可に(元は20年)

第64条

中高年採用者の退職設計を再検討

算定の基礎

給与総額主義

第31条

賃金項目精査

脱退一時金

原則禁止、限定事由のみ受給可

第70条

従業員への説明

任意加入者の保護強化

産休・労災給付追加

第4条3項、第94条

自営業者・退職者への加入促進

納付期限の変更

翌月末までに変更

第34条4項

納付プロセスの見直し

制裁の強化

0.03%/日延滞利息+刑事罰・行政処分

第38条、40条、41条

未納リスクの検討

- コラム

- 2025.07.01

- CastGlobal

【ベトナム】外国人・外資系企業におけるVNeID登録の最新情報

VNeID(Vietnam Electronic Identification)はベトナム公安省が開発した デジタル身分証明システム であり、スマートフォンアプリ「VNeID」を通じて個人や法人の電子身分証(e-ID)を発行・管理します。もともとはベトナム国民向けに提供され、電子政府サービスや日常の行政手続をデジタル化 する基盤として活用されてきました。2024年に公布された政令第69/2024/ND-CPにより、このVNeIDシステムを外国人個人および外国組織(企業等)にも拡大することが定められました。

2025年7月から一部の外国人の登録も必須となっていますが、制度開始時の混乱が見られるため、以下のとおり現在の状況を整理します。

最終更新:2025年8月31日

ベトナムに 有効な在留カード(TRC/PRC) を持ち、オンライン行政手続を行う外国人

外資企業・団体の法定代表者(又は正式委任を受けた代理人)

上記に該当しない短期滞在者等は任意。ただし今後電子手続が主流化するため登録推奨。

レベル1:基本情報のみ(現在アプリは外国人未対応、順次開放予定)

レベル2:顔+指紋登録済。電子申告・投資手続などフル機能利用可

アプリ最新Ver.では外国人入力欄が未解放となっており、アプリ上での外国人登録は本コラム作成時点ではできません。

そのため、登録者本人が直接レベル2の登録を出入国管理局の窓口で対応 → アプリに反映する流れを行う必要があるという状況です。

窓口や申請に必要な書類は現状は以下です。登録者本人が窓口に行く必要があります。

窓口:従来区分の出入国管理局(Immigration Office)

※7月7日時点では、ホーチミン市では整理券制度になっています。

<持参書類>

パスポート原本

一時在留許可(テンポラリーレジデンスカード|TRC)/永年滞在許可(PRC) 原本

申請書 TK01:窓口で記載・印刷等の対応。7月1日からの新住所の記載が必要。

本人が使用名義になっているベトナム登録携帯番号(変更されていないケースが多いので要注意)

※SMSで1414番宛にTTTB+スペース+パスポート番号を送るとSMS返答で名義が確認できます【説明してくださっている方のX投稿】。

※一部地域では法人名義での電話番号でも登録完了になったとの情報もあり(通信会社ごとの対応の違いもあり)。今後実務上は徐々に変わっていく可能性。

その場で顔写真・指紋採取(手数料無料)

登録後、1週間以内程度でSMSまたはメールアドレスに結果が通知される。

<2025年8月13日時点のホーチミン市入館当局での登録手順>

朝7:30に到着。

①写真撮影 7:35

入り口入って少し進んだ先のカウンターで3万VND払って券をもらう。

→その紙とパスポート提出してすぐ撮影。メガネは外す。

② 電話番号確認 7:36

カウンターで自分の電話番号が確認する「1414」への「TTTB+パスポート番号」送付。確認できれば小さい紙と整理番号もらえる

※事前にやっていたもの見せればok

③書類記載 7:40

その紙に名前、パスポート番号、住所(7月1日からの新しいもの)電話番号、メールアドレス記載

④一番奥のカウンター待機

整理番号がディスプレイに表記されている。呼ばれるまで待つ。②で受領した番号はNo.20。空いていればスムーズに進みそうだが、混んでいればここでかなり待つ。

いまは窓口4つがフル稼働していて1人につき5分-10分くらい。20人待ちなら30分程度待てば回ってきそう。

⑤呼ばれたら窓口へ 8:05

記載済みの紙を渡して入力してもらう。それを印刷した書面を確認し、間違いなければ署名。

そのまま全ての指の指紋採取。

8:10には終了

雑感:

初期よりはかなりスムーズになっているし待機の人数も少なめ。8時頃には④カウンターで待っている人数が結構増えていたので7:30くらいに行く方がよいですね。

上記さえわかっていれば日本語しか話せない方でも1人で対応はできそうですが、イレギュラーな事項あると英語・ベトナム語での対応が必要な印象です。

代表者がレベル2取得後、VNeIDアプリで法人IDを申請(ERC情報等入力)して法人IDを作成・紐づけすることが必要です。法定代表者のアプリまたは委任者のappで企 業向けeIDを作成します。

③の登録後、SMSまたはメールアドレスにIDの連絡がきたのち、アプリ上で登録という流れにります。この点は混雑状況や実務状況で変更がある可能性はあります。

企業向けVNeIDは、①法定代表者本人 ②法定代表者が権限委任した人が管理可能です。法定代表者は各手続き内容ごとに委任者を設定できます。

現行法に「全外国人必須」との明文はありません。

少なくとも、現時点では法人の行政手続のために法人代表者の登録は必須です。

ただし

・TRC/PRC所持でオンライン手続を行う個人

は登録が必要です。

本コラム執筆現在では、登録しないことによる罰則その他は明確化されていません。

将来は銀行口座開設や運転免許更新を含む多くのサービスが電子ID前提となるため、該当しない外国人についても登録が必要となるケースが考えられ、最新の状況を確認していくことが求められます。

※今後、帯同家族、非居住者の納税対応や、非居住者が代表になっている法人の対応において、VNeID対応が可能なのかどうかも注目されます。

- コラム

- 2025.06.30

- CastGlobal

【ベトナム】ベトナム刑法改正2025:死刑8罪廃止と罰金上限増加へ|

2025年6月25日、国会第15期第9回会議は2015年刑法を抜本改訂する「刑法改正法」(法番号 86/2025/QH15)を可決しました。同法は2025年7月1日に施行されます。。改正の核心は、①国際人権基準への整合を図る死刑適用範囲の大幅縮減、②汚職・環境・医薬品犯罪などに対する資産没収・高額罰金・長期自由刑の強化を両立させ、「生命刑削減と経済的制裁の強化」を同時に実現する点にあります。概要は以下のとおりです。

死刑はさらに 8 罪で廃止(国家転覆・スパイ・戦争犯罪・汚職2罪・麻薬輸送・偽薬製造販売ほか)

既に確定していた同罪の死刑判決は、自動で無期懲役へ減軽(2025 年7 月1 日以降)。

妊婦・36 か月未満の子を養育中の女性・75 歳以上に加え、末期がん患者も執行免除対象に追加。

死刑が廃止された罪の基本刑は

無期懲役

または 有期懲役20〜30年+罰金(※上限額は下記④参照)

汚職・贈収賄は 違法所得の全額没収と公職終身禁止を必須化。

改正法は、環境・食品・医薬、汚職など一部重大犯罪の罰金上限を「現行の2倍」に引き上げると規定しましたが、条文には金額が書かれていません。数値テーブルは政府または最高人民法院が発する 施行政令・ガイドラインで後日確定 する仕組みです。

分野

決定事項

実務インパクト

麻薬

「不法薬物使用罪」(新設・2〜5年の自由刑)を追加。更に、麻薬輸送の死刑廃止(≥5 kgヘロイン等は無期懲役)。

依存症者の再犯リスク管理を企業の EAP などにも波及。

贈収賄

死刑廃止+無期懲役/20〜30年懲役。減刑には “没収資産の ¾ 以上返還” が前提。

内部通報制度・資産フリーズの実効性が必須に。

環境・食品・薬事

罰金「上限2倍」、営業停止期間 10 年まで拡大。

ISO14001/HACCP などエビデンス管理強化が急務。

- コラム

- 2025.06.23

- CastGlobal

ダナン自由貿易区(FTZ)2025始動:税制優遇その他詳細解説

ダナン自由貿易区(FTZ)は、2025年 6 月 16 日付の首相決定 1142/QĐ-TTg で設立が決定されました。

面積やゾーン区分、優遇税制など“枠組み”はすでに法令で固まりましたが、運営細則・労務通達・税関手順の多くはこれから 2026 年にかけて策定される予定で、実務運用はまだ“白地図”の箇所も少なくありません。

本コラムでは、確定した事実と未確定の論点を切り分けながら、外資企業・日系企業が検討段階で押さえるべきポイントを整理します。

確定:首相決定 1142/QĐ-TTg(2025/06/16)および国会決議 136/2024/QH15 で「パイロット型 FTZ」として承認。

未確定:実務を規定する政令 19/2025/ND-CP の下位通達(関税評価・労務許認可)は 2025 年 Q4~2026 年 Q2 に順次公布予定。

ダナン市は中部の深水港・国際空港・東西経済回廊の“結節点”として、製造・物流ハブを狙います。長期的には国際金融センター計画とも連携し、バンコク・シンガポールと競合するリージョナル HQ 機能の取り込みを視野に入れています。

ゾーン

面積

主機能

行政区

コメント

1・2

177 ha

港湾背後物流・製造

Liên Chiểu

リエンチュウ港からゲート直結。自動車部品・冷蔵倉庫に初期需要。

3

500 ha

港湾〜郊外製造回廊

Liên Chiểu〜Hoà Vang

国道1号・東西経済回廊 IC 至近。大型工業団地化を想定。

4

559 ha

スマート製造・R&D

Hoà Vang

高地で洪水リスク低。研究・試験ライン用地として人気。

5

90 ha

観光・商業

Hoà Ninh

Sun Group が高級リゾート開発を表明。

6

154 ha

商業・観光複合

Hoà Nhơn/Hoà Ninh

リゾート+アウトレットモール構想。

7

401 ha

デジタルヘルス・IT

Hoà Nhơn/Hoà Phú

国際金融センター用地と隣接。

確定部分は面積と用途区分。用地取得の進捗や用途変更可否は未確定要素が残ります。

確定しているインセンティブ(政令で明記)

項目

内容

標準との比較

CIT 税率

10%(15 年間)

国内標準 20%

CIT 免除

4 年全額免除 + 9 年 50% 減免

EZ と同等、期間長め

関税・輸入 VAT

FTZ 内で免税

一般 EPZ と同等

用地賃料

2~15 年免除(ゾーン別)

EZ を上回る場合あり

投資登録証 (IRC)

取得・変更原則不要

ベトナム初の運用

未確定/通達待ち

域外(=国内本土)への搬出時の関税計算式

移転価格文書の形式簡素化範囲

労働許可(WP)・在留レジメの「ワンストップ」詳細手順

期

2025–26

2027–28

2029

2030 以降

主な動き

運営規則策定・戦略投資家選定

用地取得・基幹インフラ建設

フェーズ1 稼働(物流+一部製造)

フェーズ2 拡張(金融センター・R&D 完工)

留意点

通達整備前で手続き不透明

立退き遅延リスク

インフラ接続費の調整

税制優遇延長の可否

Sun Group(VN):リゾート・商業コンプレックス(ゾーン 5–6)

Terne Holdings(SG):港湾背後型先端物流センター

Amata Vietnam(TH):産業インフラ FS(ゾーン 3)

IPPG(VN):免税店・リテールハブ

欧州・台湾系エレクトロニクス企業が R&D ラボ検討中(確度は未公表)

投資コミットメント総額は速報値で 15 億 USD。実際の資金拠出タイミングと条件は今後の政令細則で大きく変動し得ます。

法人設立コストとスピード

IRC 免除は大幅な短縮要因ですが、ライセンス付随産業(食品・医療・教育)は別途主管省庁の許可が不可欠です。

原産地規則・FTA 活用

FTZ 内製造品を CPTPP・EVFTA 原産品として認定できるかは今後の税関ガイドライン次第。

労務・人材確保

労働許可の簡素化は発表済みですが、社会保険適用区分が未定。HQ 機能誘致には外国人専門職の在留安定が鍵。

用地取得リスク

フェーズ 1 は 2027 年末取得完了予定。大型設備投資は土地引渡し時期の実行確約条項を契約に盛り込む必要があります。

ダナン FTZ は 「税制+立地+手続簡素化」の三拍子がそろうベトナム初の試みです。ハイフォン、ドンナイに計画中の後続 FTZ を 2~3 年リードすることから、“China+1/Thailand+1”の拠点シフトを検討する企業には先行者優位が望めます。

ただし、通達未整備=制度が流動的である点を忘れてはなりません。

今後の流れについて、詳細の内容とともに要注目です。

- コラム

- 2025.06.20

- CastGlobal

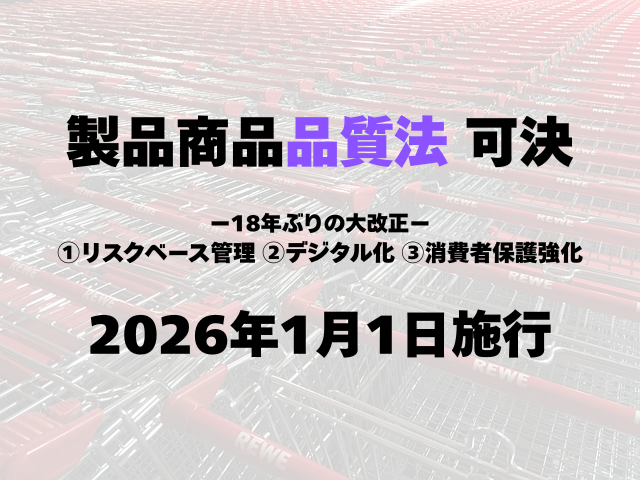

2026年施行へ|ベトナム製品・商品品質法 大改正を総解説―リスク区分とデジタルパスポート義務とは?...

2025年6月18日に国会で製品・商品品質法の改正案が可決されました。2026年1月1日施行予定です。下記に現状わかっている重要内容をまとめます。

項目

内容

法律名

「製品・商品品質法の一部を改正する法律」(正式名称:Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa)

可決日

2025年6月18日(第15期国会第9回会期)

賛成率

出席420名中408名(賛成85.36%)

施行日

2026年1月1日(一部規定は政令で段階的に発効予定)

主管省庁

科学技術省(Bộ Khoa học và Công nghệ)が国家品質インフラ(NQI)整備の司令塔を担う

関連政令・通達

施行細則となる政令・通達は2025年第4四半期までに公布予定と報道(ドラフト未公表・推測情報)

現行法(2007年制定/2008年7月施行)は 17年ぶりの大改正。急拡大する電子商取引、国際統合、デジタル化に対応しきれず、規制の「アップデート」が不可欠と指摘されていた(vietnamnews.vn)。

「科学技術・イノベーションをテコに国際競争力を高める」という政府方針(第13次党大会決議など)を法制面で具現化。

製品を「低・中・高リスク」の3層に分類し、リスク度合いで管理手法を差別化することになっています。

従来の“一律事前審査”を見直し、事前コスト削減と事後監視強化を両立する狙いです。

リスク区分

定義(例示)

主要管理措置

低

人体・環境への影響が軽微、国際警告なし

自己適合宣言・事後監視中心

中

一定の健康・環境影響あり

第三者試験報告の提出、ランダム検査

高

健康・生命・環境に重大リスク、国際警告対象

強制適合証明+デジタル追跡義務

「製品のデジタルパスポート」を法定概念化。バーコード等で原材料~流通の履歴を一元管理・閲覧可。

高リスク製品については義務化(施行政令で移行スケジュール設定)

EC運営者は品質・原産地・安全警告等のフル情報開示義務。

苦情処理システムを設置し、監督機関とデータ共有を行う必要

誤認広告・虚偽表示・リスク情報の隠蔽を追加で明示禁止。

デジタル空間での不当競争行為(品質を偽装し競合を損なう行為)も新設

標準化、計量、試験、認証、認定を**「インフラ」と定義**し、政府主導で整備。

関係省庁・税関・市場監視とのデータ連携を義務づけ、早期警戒システムを構築

各省庁検査機関に製造段階・輸出入段階の監視権限を再編。

コミューンレベル(最末端行政)も市場流通品の品質監視に協力義務

消費者保護団体による集団訴訟提起権を明文化。

販売者・輸入者の損害賠償責任を明記し、民法の時効規定とリンク

製造業やECプラットフォーム、日系企業への影響として考えられるものは以下のとおりです。

影響主体

影響内容

推奨アクション

製造業者・輸入業者

①製品分類に応じた適合証明の再取得

②デジタルパスポート用データ管理

製品設計段階でリスク評価フローを導入し、サプライヤーから原材料情報を電子的に収集

ECプラットフォーム運営者

品質情報開示・苦情対応システム義務化

利用規約・出店契約への品質保証条項追加、AIモデレーション導入検討

在越日系企業(販売・製造)

日本本社仕様とのダブルトラック管理が必要(追跡可能性・表示言語)

日越双方のラベリング基準を統合し、統一SKU管理

責任保険/PL保険

賠償責任拡大への備え

限度額見直し、追加条項検討

留意点

施行細則が出揃うまで技術的要件(バーコード仕様等)は不透明。試行政令ドラフトが公開され次第、速やかなギャップ分析を推奨します。

高リスク製品のデジタル追跡義務は最長3年の経過措置が設けられる見込み(報道ベース)。ただし輸出用製品も対象外とはならない可能性。

同日施行予定の改正消費者保護法(2024)との重複規制に注意。

本改正は「リスク管理+デジタル化+消費者保護強化」が三本柱。

日本企業にとっては、①製造段階からのデータ整備、②EC販売時の品質保証体制強化、③PL保険の見直しが急務です。

年内に公布される細則までは暫定運用を検討のうえ、細則が出たら対応できる仕組みを整えることが重要です。

弊所でも引き続き情報収集しアップデートしていきます。各関連規制の内容チェック、規程類の作成なども適宜ご相談ください。

続報は以下

verigoods.vn開始|製品・商品品質法改正(2026/1/1)とトレーサビリティ実務

- コラム

- 2025.06.18

- CastGlobal

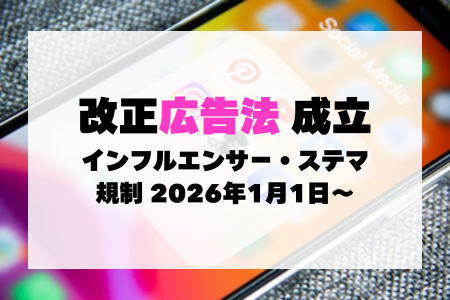

ベトナム広告法改正|インフルエンサー義務化とオンライン広告ラベル等(2026年1月1日施行)

2025 年 6 月 16 日、国会本会議で「広告法の一部条項を改正・補充する法律」(全3条、23条改正・1条削除)が可決されました。2012年広告法を改正するもので、広告物配信者(Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo)≒インフルエンサー・KOL/KOCの定義を新設して義務を設定したほか、オンライン広告のラベル義務やプラットフォームの24時間以内の削除義務などが規定され、広告関連者にとって大きい影響がありそうです。施行日は 2026 年 1 月 1 日です。

なお、本件に関連するウェビナーを2025年7月10日に予定しています。ご興味がある方はぜひご参加ください。

【7/10開催】オンライン広告・EC(越境含む)・関連税務アップデート集中セミナー(60分)―ベトナム最新規制を総整理

まだ可決されたばかりであり、かつ、草案が直前で変わったこともあり、最終確定内容によって若干変動がある可能性もありますが、最終決議の第4次草案が可決されたもののようですので、以下にまとめます。

改正点(確定)

概 要

広告物配信者(広告伝達者)の定義新設

“Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo(広告物配信者(広告伝達者))”=SNS投稿・ライブ配信で商品を紹介する者、またはロゴ入り衣装等で広告効果を生む者を法主体化。

影響力保持者(インフルエンサー)の追加義務

商品を紹介する前に以下が必要。

①広告主の信頼性確認

②資料チェック

③未使用または未理解商品の推薦禁止。※実際に使用しなければならない、という草案時点の義務は若干柔軟に変更

ステルスマーケティング禁止

広告の表示義務、一般コンテンツとの区別義務により、“Quảng cáo trá hình”(隠れ広告/ステマ)は認められない。

オンライン広告ラベル義務

SNS・Web広告は「#QuảngCáo/#Ad」等で広告表示を明示。バナーは「閉じる」「報告」UI必須。

違法広告の24h削除

プラットフォーム・当事者は当局要請後24時間以内に広告をブロックまたは削除。

広告契約の義務化

広告取引は、広告の対象となる組織、個人、製品、商品、サービスの広告条件などを含む契約締結が必須となります。

越境広告の法的根拠

「Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới(越境広告サービス活動)」を定義し、海外SNS・広告主にも法適用。

行政・刑事二重の罰則

行政過料(額は政令改定で上限引上げ予定)+刑事訴追(詐欺広告で懲役1‑5年・罰金最大5億VND)+違反利益没収を明記。

活字媒体の広告枠緩和

新聞広告 25 → 30 %、雑誌 30 → 40 %。テレビは有料 5 %維持。

施行日

新広告法は 2026‑01‑01 発効。

草案時点の記事は以下:

ベトナム広告法改正案:SNS広告・インフルエンサー規制の要点

- コラム

- 2025.06.17

- CastGlobal

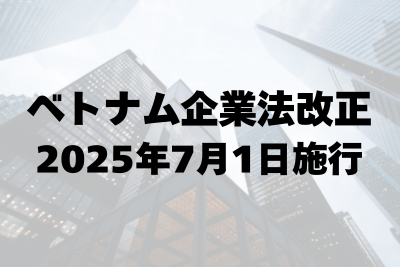

ベトナム企業法2025年改正|公務員出資禁止・BO開示など主要7ポイント(2025年7月1日施行)

本日(2025年6月17日)、第15期国会第9会期において「企業法(2020年法)の一部を改正する法律」が可決されました。改正法は (i) 公務員・公立職員による企業関与の禁止拡大、(ii) 経営者責任と資本の実在性確保、(iii) 受益所有者(Beneficial Owner)の情報開示、(iv) 株式出資価値算定ルールの明確化―という国際基準への適合とガバナンス強化を柱としており、2025年7月1日に施行されます。

2020年企業法と、今回の主要な改正点の相違は以下のとおりです。

№

改正テーマ

2020年企業法(現行)

2025年改正法

実務上の影響

1

公務員・公立職員の資本参加等

出資は可、設立・経営は禁止

設立・出資・経営すべて禁止(科学技術・DX等の特例除く)

国・省庁系人材とのJVや株主構成の見直しが必須

2

法定代理人(Legal Representative)の責任

民事責任の明示規定なし

企業に損害を与えた場合の個人責任を明文化

駐在員社長等にD&O保険加入を検討

3

資本金・登録情報の虚偽届出

行政処分中心で曖昧

虚偽・過少資本・資産過大評価に刑事・行政罰を強化

M&A・DDで資本の実在性確認が不可欠

4

受益所有者(BO)情報

規定なし

BO概念を導入し情報収集・保存・提供義務を課す

グループ構造図の整備、AML対応コスト増

5

株式出資価値算定

直前終値等

過去30日平均+当事者合意+鑑定機関の3方法を規定

株式対価投資の価格交渉が柔軟化

6

優先株買戻しに伴う資本減少

明確規定なし

優先株・一部他の取得株式でも資本減少を容認

Exit/資本再構成の選択肢拡大

7

監督方式

事前審査中心

事後検査へシフト、社内機関の権限拡大

設立・変更手続きの迅速化、内部統制強化が前提

■改正内容

国家・地方の公務員および公立病院・大学等の職員は、例外を除き企業の設立・出資・経営に関与できません(改正後17条2項b、3項b)。

■影響

日本企業が国立大学・公的研究機関と共同で事業会社を設立する場合、該当研究者が取締役や株主となるスキームは原則不可。技術移転やR&D投資では 科学技術・イノベーション特例 を適用できるかを事前確認要。

既存JVでは対象者持分の整理・譲渡が必要になる可能性。

■改正内容

法定代理人が善管注意義務違反により会社に損害を与えた場合、会社・株主に対し個人負担で賠償責任を負うことを明示。

■影響

日系親会社から派遣される駐在員社長はリスクが高まる。

役員賠償責任(D&O)保険 や業務執行権限と監督機能の分離を含むガバナンス体制の再点検が推奨。

■改正内容

偽装登録、資本未払い、過大評価等を列挙し行政罰・刑事罰を強化。

■影響

資本実在性 が対越M&A・合弁の重要DD項目へ。

キャッシュコントリビューションの実行管理、財務監査証跡の整備が必須。

■改正内容

FATF基準に沿い実質的支配者(受益所有者、BO)を定義し、企業に対しBO情報の収集・保管・提出を義務化。既存企業は次回登記変更時に届け出。

■影響

多階層SPCで投資するPEファンドや日本本社は、最終実質支配者(>25%等)を提示する必要。

グループ再編や優先株発行時にBOが変動する場合、変更届出を失念しない管理体制が求められる。

■改正内容

時価算定を「30日平均価格」「当事者合意」「鑑定機関評価」の3択とし、直前終値主義を改めた。

■影響

シェアスワップ案件で価格調整条項を組みやすくなる一方、30日平均が市場変動を反映しにくい可能性。契約上の評価方法合意を明確化すべき。

■改正内容

優先株(redeemable preference shares)等の買戻しに伴うチャーターキャピタル減少を認可し、資本構成の柔軟性を付与。

■影響

ベトナム子会社の段階的Exit や配当性資金還流がしやすくなる。

ただし減資手続きに伴う債権者保護手続を確認。

■改正内容

設立・変更時の事前審査を簡素化し、違反時に事後的に厳罰を科す仕組みに転換。

■影響

手続スピードは向上するが、内部統制とコンプライアンス体制 が重要に。

分野

影響の深度

日系・外資系企業の推奨アクション

JV・M&A

高

(1) ベトナム側株主に公務員・公立職員が含まれないか調査

(2) 登録資本の払込証憑と資産評価書の再確認

コーポレートガバナンス

高

(1) 法定代理人の責任範囲の見える化

(2) D&O保険・議事録管理・委任権限規程の整備

コンプライアンス/AML

中

(1) グループのBO情報を統一フォーマットで管理

(2) 社内ガイドライン改訂とITシステム連携

資本政策・ファイナンス

中

(1) 優先株発行・買戻しスキームを活用した資本リサイクリング

(2) 株式対価投資で評価メソッドと価格調整メカニズムを契約明記

改正法は「透明性・実在性・責任」をキーワードに、ガバナンスと投資環境を国際基準へ近づけるものです。

日系企業にとっては コンプライアンス負担増 と 制度的安心感 が表裏一体となる改正であり、先回りの体制整備が競争優位 を生む可能性があります。7月1日の施行前に、上記チェックリストに沿ったギャップ分析と社内規程の確認を進めることを推奨します。実務上の動向は随時確認が必要です。

※本稿は2025年6月17日時点で公表された法令・報道を基に概要を整理したものです。個別案件への適用にあたっては、正式な公布文および省令・通達の動向を確認のうえ、専門家にご相談ください。

- コラム

- 2025.06.17

- CastGlobal

【ベトナム】2025年7月〜2026年末までのVAT2%減税(10%→8 %)延長

ベトナム国会において、2025年6月17日にVAT(付加価値税)の税率を10%→8%にする措置を延期する決議が可決されました。景気刺激策として、コロナ禍より継続的に採用されている減税ですが、2026年までの1年半もの延長がきまりました。概要は以下のとおりです。

2025年6月17日午前、第15期国会第9回会議で 452/453 議員(94.6%)が賛成し、VAT減税に関する国会決議を可決

適用期間は 2025-07-01 から 2026-12-31 までの18 か月

現行10 %課税の大半の財・サービスを 8 % とし、COVID-19後の景気刺激措置(2022年導入)を再延長

10%の対象と、対象外の項目は以下のとおりです。

対象

VAT法48/2024/QH15 第9条3項に掲げる10 %対象群(製造業、運輸、物流、ITサービスなどほとんどの小売・サービス)。

除外

通信(通信料・データ通信)

金融・銀行・証券・保険

不動産取引・リース

金属および鉱石(石炭除く)

特別消費税(SCT)対象品(ガソリン等を除く一部)

従来は対象外だった 「IT 製品・技術サービス」および「運送・ロジスティクス」 が対象リストに追加されました。

項目

影響・必要対応

請求書・e-インボイス

2025-07-01以降発行分を8 %に自動置換。税コード “GTGT08” 継続使用。

ERP/POS設定

税率テーブル更新と期日トリガーを必ずテスト。

契約書・見積

単価“VAT別”表記の契約は請負代金が実質2 %減、VAT込みは単価修正が必要。

キャッシュフロー

仕入VAT控除‐納付VAT差額が縮小 → 短期的に納税額減少。

経営指標

売上総利益率(VAT込み換算)が微増。上期・下期比較に留意。

関連:

2025年1月1日から2025年6月30日までのVAT減税の継続について(10%→8%)