CastGlobal Law Vietnam

(CAST)についてABOUT US

私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。

ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。

お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。

CASTの特徴FEATURES

- 01

-

ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応

- 02

-

タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定

- 03

-

ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績

活用例

- 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。

- 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。

- 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。

導入事例CASES

ニュースNEWS

- コラム

- 2025.12.29

- CastGlobal

2026年1月2日は休み?―「公務員は4連休」、民間企業はどう設計するべきか

2026年の元旦(テト・ズオンリック/Tết Dương lịch)をめぐり、「1月2日(金)も休みになるのか」というご質問が増えています。結論から言えば、公的部門(行政機関・公立の事業体等)は、1/1(木)〜1/4(日)の4連休となる一方、民間企業は1/2が自動的に法定休日になるわけではありません。

本記事では、(1)公的部門で何が決まったのか、(2)民間に法的な「強制」はあるのか、(3)企業が採るべき設計パターン、(4)人事・労務上の注意点を、根拠条文とあわせて整理します。

政府方針に基づき、行政機関・公立の事業体等(公務員・公的部門労働者)については、2026年1月2日(金)を休日として取り扱い、代わりに2026年1月10日(土)を振替出勤日(hoán đổi ngày làm việc)とする運用が示されています。

休日:2026年1月1日(木)〜1月4日(日)

振替:2026年1月2日(金)の勤務日を、1月10日(土)へ振替

結果として、公的部門は4日連続の休暇になります。なお、実務上は「窓口・税関・公共サービスは完全停止できない」ため、各機関において当直・緊急対応の人員配置が求められています。

ベトナム労働法上、元旦(Gregorian/Calendar New Year)は、原則として「1日(1月1日)」が有給の法定休日です(労働法典2019年:Bộ luật Lao động 2019)。

したがって、民間企業が1/2(金)を休みにするかどうかは、就業規則・社内カレンダー・労使合意等による設計の問題になります。

政府側からは、企業に対して「公的部門と同様の休暇期間を適用することを推奨する」旨の発信がされていますが、これは一般に“推奨”(khuyến khích)であり、直ちに民間へ一律強制する性質のものではありません。企業としては、業種特性(工場稼働、物流、BPO、金融、医療、越境通関等)と人員計画を前提に、最適な設計を選択すべきです。

代表的なパターンは以下のとおりです。

パターン

設計

向いている企業

注意点

A:1/2休み+1/10振替出勤

公的部門と同様に運用

土日休み(週休2日)が基本の企業、内勤中心

就業規則・社内カレンダーで根拠明確化。部署間の例外運用(シフト等)も整理

B:1/2は通常営業+有給休暇の取得推奨

法定休日は1/1のみ。1/2は希望者が年休取得

日系企業で多い現実解(操業・対外対応を維持)

取得推奨が「事実上の強制」にならない運用(公平性・業務配分)

C:稼働継続

工場・物流等は稼働、必要に応じて代休や手当で調整(法律上は通常稼働日のため、手当や代休の義務はなし)

24/7運用、納期・生産優先の企業

補足として、週休が「日曜のみ」の会社では、仮に1/2を休みにしても、1/3(土)は通常勤務となりやすく、結果として「4連休」にならない場合があります。自社の週休日設計(週休1日/2日)を前提に、現実的な運用が必要です。

年末年始は、税関・通関、銀行、外部ベンダー、顧客の稼働が読みにくく、また社内でも棚卸・決算・税務締め・輸出入のスケジュールが集中します。「いつ休むか」よりも、「いつ誰が対応するか」を明確にすることが事故防止に直結します。

対外窓口(日本本社、顧客、当局対応、通関等)の当番表

緊急連絡網(法務・人事・IT・設備保全)

締切(納品・支払・税務申告・輸出入)を先回りした調整

元旦(1/1)は法定休日です。したがって、当日に労働させる場合、労働法典上の祝日労働の割増賃金(少なくとも300%)等の論点が生じます(※日給制等の例外取り扱いもあるため、賃金体系に応じた精査が必要です)。

振替出勤を採る場合、就業規則(Nội quy lao động)、社内カレンダー、労働契約・団体協約(ある場合)との整合がポイントです。監査や労働紛争の局面では「口頭の運用」や「慣行」だけでは弱く、文書の整備がリスク低減になります。

日系企業では、1/2を通常営業日としつつ「有給休暇の取得推奨」とするケースが実務上よく見られます。合理的な一方で、部署によって取得できる/できないが固定化すると不満や紛争の火種になり得ます。取得の優先順位、業務引継ぎ、最低稼働人数等を事前に設計しておくと安全です。

現状の推奨対応事項は以下のとおりです。

公的部門:1/1(木)〜1/4(日)の4連休+1/10(土)振替出勤という運用が示されています。

民間企業:元旦の法定休日は原則1/1の1日。1/2を休みにするかは企業の設計事項です。

実務対応:「A:1/2休み+1/10振替」「B:1/2通常+年休推奨」「C:稼働継続+代休」から、自社の週休日・操業・対外対応を踏まえ選択し、文書化と当番設計を行うのが安全です。

なお、周囲の日系企業の運用としては、体感的に「1/2は通常営業(+有給推奨)」が比較的多く、「公的部門同様の振替出勤まで採る」企業は相対的に少ない印象です。ただし、これは業界(製造/物流/サービス)や稼働モデルで大きく変わりますので、最終的には各社の事情に応じてご判断ください。

免責:本記事は一般的情報提供を目的とするもので、個別案件への法的助言ではありません。具体的な就業規則の改訂、割増賃金、シフト設計等は、貴社の雇用形態・賃金体系・運用実態を前提に個別検討が必要です。

関連リンク:

Báo điện tử Chính phủ:公務員等の元旦休暇(2026年)

Chinhphu.vn(政策情報):元旦休暇(2026年)と企業への推奨

- コラム

- 2025.12.24

- CastGlobal

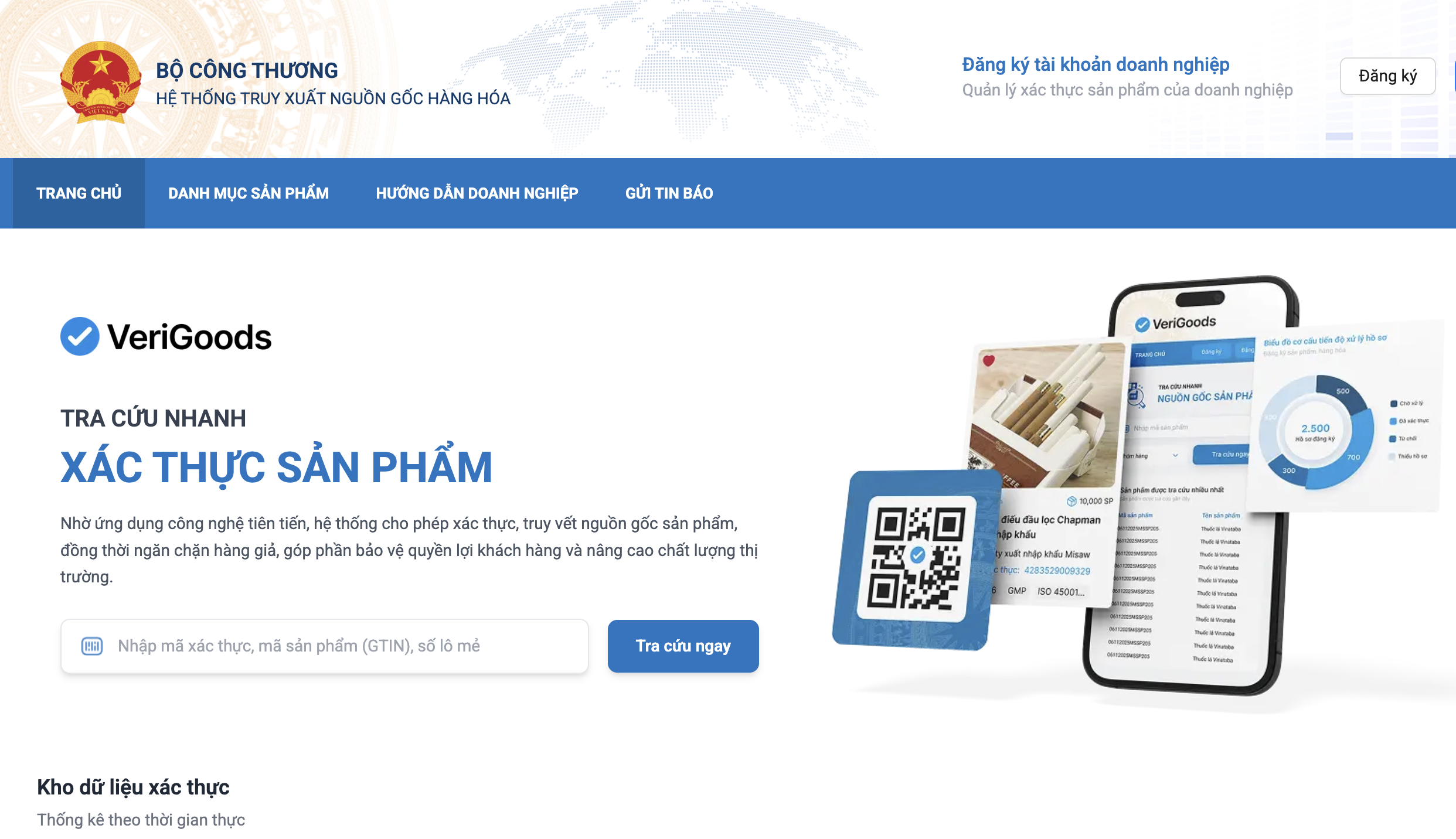

verigoods.vn開始|製品・商品品質法改正(2026/1/1)とトレーサビリティ実務

2026年1月1日施行の「製品・商品品質法(改正)」に関連して、商工省(Bộ Công Thương)が2025年12月23日より公式サイトverigoods.vnでトレーサビリティ管理システムの運用を開始しました。結論から言うと、verigoods.vnは、改正法が導入した“高リスク品のトレーサビリティ義務(ロードマップ導入)”を現場で回すための制度インフラと位置づけられます(少なくとも商工省所管領域では)。

※改正法の全体像は、先に公開した以下の記事で解説しています(本稿はその続編です)。

▶ 2026年施行へ|ベトナム製品・商品品質法 大改正を総解説(リスク区分・デジタルパスポート等)

2026年施行へ|ベトナム製品・商品品質法 大改正を総解説―リスク区分とデジタルパスポート義務とは?

商工省(国内市場管理・開発局)は、2025年12月23日からverigoods.vnでトレーサビリティ管理システムを運用開始したと公表しました。企業は、原材料の由来、製造・流通・販売の情報を統一データ標準に沿って登録・更新し、電子認証コード/電子認証ラベル(QR等)を製品に付して消費者・当局が確認できる仕組みです。

開始日:2025年12月23日(運用開始)

重要:2026年1月1日から「一部の高リスク品目」に必須化(商工省通達の発効に連動)

制度目的:消費者保護、情報透明化、模倣品・偽造品対策、事後監視(hậu kiểm)強化

出典(ベトナム語):

・商工省(国内市場管理・開発局)公式発表(2025/12/22付)

Bộ Công Thương chính thức triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc từ 23/12/2025

・政府電子新聞(Chinhphu.vn)報道(2025/12/22付)

Chính thức triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc từ 23/12

改正法(法律番号:78/2025/QH15)は、Điều 6d(トレーサビリティとサプライチェーン透明化)を新設し、高リスク製品・商品についてトレーサビリティを「義務」としました。さらに、どの品目が高リスクに該当するかは各省庁がリスク評価に基づいて指定し、ロードマップにより段階導入する建付けです。

高リスク品はトレーサビリティが必須

対象品目は「省庁が指定」(一律ではない)

導入は「ロードマップ」で段階的(企業能力・業界特性に配慮)

同改正法は、「hộ chiếu số của sản phẩm(製品のデジタル・パスポート)」を定義し、バーコード等やデータベースリンクを通じて、製品情報とサプライチェーン情報を読み取り可能としています。トレーサビリティ義務(Điều 6d)と、デジタル技術活用(Điều 6đ)がセットで制度設計されています。

出典(ベトナム語・法令原文):

・改正法(78/2025/QH15)全文(Thư Viện Pháp Luật)

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi 2025

ポイント整理:

verigoods.vnは、商工省所管の市場流通領域において、改正法が求める「高リスク品のトレーサビリティ義務」を“実務で実装するための共通基盤”として設計されている、という理解が合理的です(公式発表でも、改正法の施行(2026/1/1)への対応として位置づけられています)。

商工省(国内市場管理・開発局)は、商工省通達が2026年1月1日に発効すると、高リスクの特定グループに対して必須化すると述べています。公表記事で例示されているのは、概ね次の領域です(※通達番号や最終的な対象品目リストは、当該発表記事だけでは確定できません)。

化学品および化学品を含む製品

工業用前駆物質(tiền chất công nghiệp)

爆薬前駆物質(tiền chất thuốc nổ)

産業用爆発物(vật liệu nổ công nghiệp)

たばこ原料・たばこ製品

実務上の示唆:

「自社が当面対象外」でも、①将来的な対象拡大、②取引先(サプライヤー/卸/小売)からのデータ要求、③EC・流通での“証跡要求”が先行する可能性があります。輸出入やOEMが絡む日系企業は、“対象化された瞬間に登録できる状態”を先に作るのが安全です。

項

社内で決めること

よくある落とし穴

①対象判定

自社製品/輸入品/OEM品を棚卸しし、高リスク該当可能性を一次判定

「最終製品のみ」見て、原材料・中間材の規制リスクを見落とす

②データ項目

原材料、ロット、製造工程、検査、物流、販売のどこまでを記録するか

必要情報が部門に散在し、登録時に集まらない

③ID設計

SKU/ロット/シリアルの体系、QR・電子ラベル運用ルール

途中でID体系が変わり、過去データが接続不能になる

④ガバナンス

誰が登録・更新し、監査要求や当局照会にどう答えるか(責任者・手順)

“登録はしたが更新されない”状態になり、逆にリスクになる

契約上は以下を盛り込むことも検討すべきでしょう。

情報提供義務:原材料・製造・検査・原産地等の情報を、期限付きで提供する義務

真正性保証:提供情報の正確性、虚偽の場合の是正・補償

監査協力:行政・第三者監査への協力、証憑(COA、試験報告、輸入書類等)の保存

再ラベリング/回収対応:不適合時の表示是正、回収・出荷停止の手順と費用負担

※改正法は、デジタル空間(EC)での品質・原産地等に関する虚偽情報や不明確な出所の流通に対する禁止規定を強化しています。トレーサビリティ対応は、単なるIT対応ではなく、表示・広告・販売プロセスのコンプライアンスと一体で設計する必要があります。

A. 現時点の公表情報では、2026/1/1から必須化されるのは「一部の高リスク品目」で、その他は推奨(khuyến khích)という整理です。ただし、改正法上は高リスク品のトレーサビリティは義務であり、対象品目は省庁が指定し得ます。対象の広がりは今後の通達・運用で決まります。

A. はい。最小限でも「製品棚卸し」「データ項目の所在整理」「契約の情報提供条項」の3点は先に着手すべきです。対象化された瞬間に“登録できない”ことがリスクになり得ます。

実際の対象や運用は今後の法令、運用を待つ必要があります。

商工省通達:対象品目の確定、登録手順、データ項目、移行措置(※番号・最終文言は今後の公表で確定)

実装の相互接続:他省庁の指定品目が増えた場合、複数システム/複数フォーマットへの対応が必要になる可能性

コスト負担の帰属:登録・ラベル・データ整備費用をサプライチェーンでどう分担するか(契約設計)

商工省のverigoods.vn運用開始は、2026年1月1日施行の製品・商品品質法改正(リスクベース管理、トレーサビリティ義務、デジタル技術活用)と整合し、制度を実務に落とすための共通基盤として機能する可能性が高いといえます。日系企業としては、対象企業であるか否かにかかわらず、(1)製品棚卸し→(2)データ整備→(3)契約手当てを先行させることが、最小コストでリスクを減らすことにつながると考えられます。

弊所では、対象品目の該当性判断、サプライチェーン契約(情報提供・保証・監査協力条項)整備、社内運用フロー策定まで、実務に即して支援していきます。個別の業種・商流を踏まえた対応方針が必要な場合は、お気軽にご相談ください。

- コラム

- 2025.11.12

- CastGlobal

【ベトナム法令解説】個人所得税の基礎控除・扶養控除を引上げ:2026年課税期間から適用(Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15)

本件は、個人所得税法(2007年法)第19条第1項(家族状況による控除額)の改定を、国会常務委員会の決議で具体化したものです。名目賃金・物価推移、納税者の可処分所得維持の観点から、基礎控除・扶養控除の見直しが決定されました(正式名称:Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15)。

適用は2026年課税期間からであり、2025年分(年末調整・確定申告)には影響しません。

2025年までの控除額との対比は以下のとおりです。

区分

旧:決議954/2020

新:決議110/2025

基礎控除(本人)

11,000,000 VND/月(132,000,000/年)

15,500,000 VND/月(186,000,000/年)

扶養控除(1人)

4,400,000 VND/月

6,200,000 VND/月

適用開始

2020/7〜

2026/1/1施行、2026年課税期間から

旧決議の扱い

—

954/2020は失効

企業としては以下のとおり注意が必要です。

源泉計算の更新:2026年1月給与計算から新控除額を反映(ペイロール/ERPの控除マスター更新、テスト計算)。

扶養控除の棚卸:従業員の扶養登録・証憑の更新案内(年初の人事・税務ガイドに明記)。

人件費/税額見込み:課税最低ライン上昇により、総額では源泉税負担が減少傾向(賃金テーブル別のインパクト試算推奨)。

年跨ぎの賞与・支給:計上月と支給月で課税期間の帰属が変わるため、就業規則・賞与ポリシーと整合を確認。

目安の非課税ライン(控除後課税所得の発生閾値)

・扶養なし:15.5百万VND/月

・扶養1人:21.7百万VND/月(15.5+6.2)

※実際は社会保険・医療保険等の強制拠出控除後の課税所得で判定されます。

- コラム

- 2025.11.11

- CastGlobal

【ベトナム最低賃金】政令 293/2025/NĐ-CP(2026/01/01施行)— 地域別金額・適用ルール・実務チェック

ベトナム政府は2025年11月10日、政令 293/2025/NĐ-CP を公布し、2026年1月1日から地域別最低賃金(月額・時間給)を改定しました。

本稿では、最低賃金の新水準、適用ルール(工業団地・輸出加工区・ハイテク/デジタル集中区を含む)、暫定運用、そして実務対応の優先順位を整理します。

各地域の最低賃金は以下のとおりです。地域の区分けは政令付録で確認できます。

地域

最低賃金(月)

最低賃金(時間)

地域 I

5,310,000 VND

25,500 VND

地域 II

4,730,000 VND

22,700 VND

地域 III

4,140,000 VND

20,000 VND

地域 IV

3,700,000 VND

17,800 VND

※ 平均上昇率は約7.2%(月額 +250,000〜+350,000 VND)。最低賃金は「労働契約に基づく労働者」に適用されます。

最低賃金の適用に関する詳細のルールは以下のとおりです。

適用基準:原則、雇用主(使用者)が活動する所在地の地域区分に応じた水準を適用します。

支店・事業所:雇用主に複数の単位(支店・事業所)がある場合、各単位の所在地ごとに該当地域の水準を適用します。

KCN/EZ/ハイテク・デジタル集中区:複数地域にまたがる場合は最も高い地域水準を適用します。

区域の名称変更・分割:政府の新規定まで従前区分を暫定適用します。

新設区域:複数区域から新設された場合は最高水準を暫定適用(政府の新規定まで)。

減額回避の経過措置:区域見直しにより付表の地域水準が2025/12/31時点より下がる場合、同日以前に採用済みの労働者は従前水準を継続(新規定まで)。

時間給・日給・週給・出来高:月額/時間額に換算しても最低賃金を下回らないこと(週給→月換算は ×52/12 など)。

賃金構成:職務/職位に対する基本給自体が最低賃金以上となるよう設計し、食事・携帯・交通等の諸手当での「かさ上げ」に依存しないことが無難です。

地域区分(都省・区郡・坊社の具体一覧)は政令の付表PDFで公表されています。所在地の再確認を推奨します(リンクは「6.参考資料」参照)。

今年末までの最低賃金と、来年からの最低賃金の差異は以下のとおり。

地域

2025(政令74/2024)

2026(政令293/2025)

差額

地域 I

4,960,000 / 23,800

5,310,000 / 25,500

+350,000 / +1,700

地域 II

4,410,000 / 21,200

4,730,000 / 22,700

+320,000 / +1,500

地域 III

3,860,000 / 18,600

4,140,000 / 20,000

+280,000 / +1,400

地域 IV

3,450,000 / 16,600

3,700,000 / 17,800

+250,000 / +1,200

単位:左が月額(VND/月)、右が時間額(VND/時)。

各社、必要に応じて以下の対応をご検討ください。

地域コードの再点検:各拠点・支店の付表の地域区分を再確認。

賃金テーブル改定:職務/職位の基本給下限、残業・深夜・有害業務の割増計算の算定基礎を更新。

契約・規程:労働契約・賃金規程・就業規則を2026/01/01発効で改定。派遣・請負は契約上の遵守条項を見直し。

システム切替:給与計算SaaS/ERPの地域マスタと手当テーブルを更新。未達者の是正支給計画を準備。

経過措置の洗い出し:区域再編で下限が下がるケースでは、既存社員の従前水準維持の要否を判定。

広報・トレーニング:管理職・人事・会計への周知、派遣先・請負先との整合を確保。

政令は「雇用主の活動地」と「単位(支店等)の所在地」を基準にしています。

労働契約上の所属単位・勤務場所の記載に整合させ、所属単位の所在地の区分で運用するのが実務的です。

実際の就労地が別地域にまたがる場合は、監督当局との摩擦回避の観点から、実働地の水準に合わせる運用を検討します(社内規程・契約文言で根拠付け)。

最低賃金は「職務/職位に対する賃金」自体の下限です。食事・通信・交通等の一般手当での「かさ上げ」は紛争リスクが高く、基本給そのもので下限を満たす設計を推奨します。

最も高い地域水準の適用が明記されています。運用開始前に、団地の境界と各区分を付表で再確認してください。

従前区分の暫定適用、または最高水準の暫定適用(新設の場合)が規定されています。区域再編のトランジションは給与システムで事前にシナリオ化しておくと安全です。

政令上は、労使で既に合意済みで労働者に有利な条件は継続可能とされています(別段の合意がない限り)。自社の就業規則・労使協定の文言を点検してください。

政府公表:2026/01/01から最低賃金はどれだけ上がるか

原典PDF:政令 293/2025/NĐ-CP(本文)

付表PDF:地域区分(都省・区郡・坊社の一覧)

前回水準:政令 74/2024/NĐ-CP

※ 本稿は公表原典に基づき作成していますが、個別案件では契約・就業規則・配置(所属単位)等により結論が変わる可能性があります。実務適用時は個別にご相談ください。

関連記事(草案時点):

https://cast-vietnam.com/news/vietnam-minimum-wage-2026-increase/

- コラム

- 2025.11.04

- CastGlobal

【2025年11月3日提出】電子商取引法案の概要と実務対応

2025年11月3日、電子商取引法の草案が国会に提出されました。本稿では、草案の内容と実務対応について分かりやすく解説します。

2025年11月3日、第15期国会第10会期の本会議で、政府(産業貿易省)が電子商取引法案の提出理由と骨子を説明しました。産業貿易省のポータルによれば、同法案は「消費者を保護し、デジタル経済の発展を促進し、公平で透明な場を創出する」ことを狙いとしています。

グエン・ホン・ジエン産業貿易大臣は、現行の枠組み(政令52号および政令85号)が、ライブコマース等のビジネスモデルや消費者保護、個人データ保護などの新課題に対応しきれていないと指摘し、法制化の緊急性を強調しました。

このような流れで、2025年10月30日付の提出書第1007号として、電子商取引法の最新の草案が提出されました。

草案は7章48条で構成されており、新たに規定された内容は以下の表のとおりになっています。なお、電子商取引ウェブサイト・アプリの通知・登録や電子契約認証サービスに関する規定も刷新されています(経過規定あり)。

なお、2026年7月1日施行予定であり、それまでに内容が変更となる可能性がございます。

項目

内容

該当条文

1

大型デジタルプラットフォームは、電子商取引活動管理プラットフォームを通じて削除結果をリアルタイムでオンライン報告しなければならない

第13条3項(リアルタイム報告)/*大型該当性の参照条:第15条7項・第16条2項

2

電子商取引プラットフォームは、違法情報を発見または通報を受領した場合は精査・削除しなければならない。特に仲介型のプラットフォーム(*)の場合は表示前に情報を自動審査しなければならない。

(共通の点検・削除)第13条4項/(自動審査(表示前フィルタ))第15条4項

3

プラットフォームに掲載された商品・サービス情報を、掲載時点から少なくとも1年間保存しなければならない

直接型プラットフォーム(*):第14条4項/仲介型プラットフォーム:第15条5項

4

契約の基本内容に関連する情報を、契約締結時から最低3年間保存しなければならない

直接型:第14条5項(a)(*設立5根にないの小規模企業等は1年の特例あり:同(b))/仲介型(:第15条6項(i)

5

ライブ配信販売に関する、プラットフォーム主宰者の責任を明確化(ライブ画像音声データの1年保存等)

第20条

6

プラットフォームの運営者はライブ配信者の身元を認証し、配信内容の規程を公開し、違法ライブ等のリアルタイム配信遮断措置を実施しなければならない

身元認証:第20条1項/規程の公開:第20条2項/リアルタイム停止・削除等:第20条3項

7

販売者は、ライブ配信者に対し、条件充足を証明する法的文書を提供しなければならない

第21条1項(a)(b)(条件業種・品質関係書類)

8

ライブ配信者は、効用・原産地・品質・価格・プロモーション・保証等について虚偽・誤認の情報を提供してはならない

第22条3項

9

広告内容の事前確認が必要な品目は、確認済み広告内容を正しく実施しなければならない

販売者側の前提:第21条2項/配信者の順守義務:第22条4項

10

アフィリエイトマーケティングサービス提供組織は、アフィリエイターを識別し、活動の追跡・監視メカニズムを有し、違法な商品・サービスへのリンクを遮断・削除しなければならない

識別:第23条1項/追跡・監視:第23条2項/リンク不生成・遮断・削除:第23条3~4項

11

アフィリエイターは、効用・原産地・品質・価格・プロモーション・保証等について虚偽・誤認情報を提供してはならない

第24条2項

*直接型プラットフォーム:「組織・個人が設け、商品売買またはサービス提供の活動を直接行う電子商取引プラットフォーム」

*仲介型プラットフォーム:「多数の当事者が当該プラットフォーム上でアカウント登録を行い、当該プラットフォーム上で商品売買またはサービス提供の紹介・販売を行うことを可能にする電子商取引プラットフォームであって、店舗開設、オンライン注文、ライブ配信による販売、アフィリエイト・マーケティングの提供のいずれかの機能を有するもの」をいいます。

3. 広告法改正 75/2025/QH15 との関係

広告法と電子商取引法

広告法改正(75/2025/QH15)は、オンラインを含む広告全般の内容規律・表示義務・広告伝達者の責務等を横断的に定め、2026年1月1日施行です。

電子商取引法案は、ECプラットフォーム/販売者/配信者/アフィリエイター等の運用ガバナンスを定める場(プラットフォーム)側の規律が中心です、2026年7月1日施行予定です。

重なり領域

ライブ配信で広告規制が及ぶ品目は、事前確認済み広告内容どおりの配信が義務(法案第21条2項・第22条4項)となっています。これは広告法側の要件をライブ配信の運用に貫徹させる設計です。

また、プラットフォームには違法広告の迅速撤去の責務が課されており、こちらは広告法改正案と重なっています。

両者の関係

両者の内容は重複する部分もありますが、基本的な構造としては内容規律(何を言えるか)=広告法、運用規律(どう運営するか)=EC法案となっています。両法の二層適用を前提に社内基準を再設計すべきです。

プラットフォーム類型の確定(直接型/仲介型)

データ保存体制を整えます。

違法内容の自動審査・削除を実装します。

苦情処理体制を整備します。

プラットフォーム:配信者の身元確認をし、ライブ配信規程を公表・運用します(プラットフォーム)。リアルタイム停止/削除の運用訓練や、危険商材の警告表示も必要です。

販売者:配信者への適法性資料提供を徹底します。

配信者:身元確認資料を提出し、虚偽・誤認表示の禁止等の広告規制に従います。

アフィリエイトマーケティングサービス提供組織はアフィリエイターの身元確認、活動監視の体制を整えます。アフィリエイター側は身元情報を帝京し、広告規制を遵守します。

.jpg)